年次有給休暇とは? 付与日数やルールを解説します

年次有給休暇の取得率は令和5年65.3%(前年62.1%)と過去最高の記録を更新し、政府目標の70%に近づきつつあります。ここではあらためて有給休暇とは何か、分かりやすく解説します。

●年次有給休暇とは

労働者の⼼⾝の疲労を回復しゆとりある⽣活を保障するために付与される休暇で、労働基準法に定められた労働者に与えられた権利です。年次有給休暇を取得せず疲れ・ストレスを溜め続けると、心身ともに疲労感が取れず、仕事の能率も低下していきます。年次有給休暇の取得促進は、私生活が充実することにより仕事へのやる気が向上するなど、労働者にも会社にもメリットがあります。

計画的な年次有給休暇の取得により

• 仕事の生産性向上 • 企業イメージの向上 • 優秀な人材の確保 など

年次有給休暇は、正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、労働基準法により以下の要件を満たした全ての労働者に付与されます。

1.雇入れの日から6か月継続して雇われている

2.全労働日の8割以上を出勤している

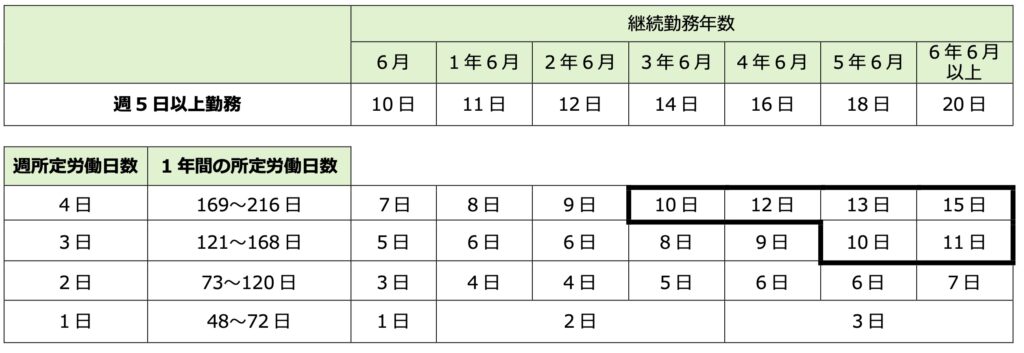

●年次有給休暇の付与⽇数

表の通り、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が 30 時間未満の労働者には、所定労働日数に応じて比例付与されます。

【働き方改革関連法改正】 2019 年 4 ⽉ 1 ⽇より、使⽤者は、法定の年次有給休暇⽇数が 10⽇以上の全ての労働者に対し、年 5 ⽇の年次有給休暇を取得させることが義務になりました。⽐例付与の表中太枠で囲った部分の労働者も対象となります。

●年5⽇の年次有給休暇の確実な取得とは

①対象となるのは、年次有給休暇が 10 ⽇以上付与される労働者。

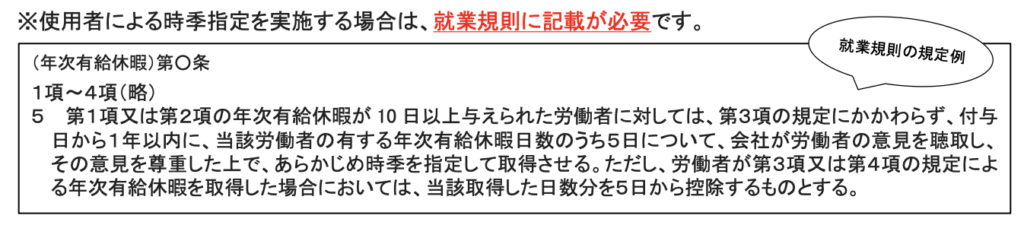

②「使⽤者による時季指定」「労働者⾃らの請求・取得」「年次有給休暇の計画的付与制度による取得」のいずれかの⽅法で年5⽇以上の年次有給休暇を取得させること。

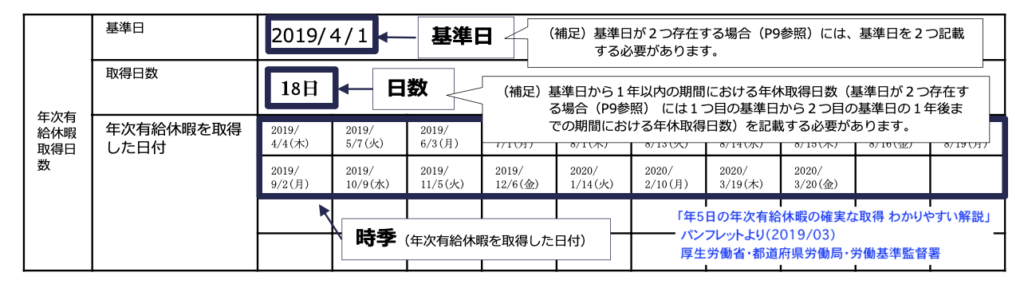

●年次有給休暇管理簿

また、使⽤者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3 年間保存しなければなりません(2019 年 4 ⽉労働基準法施⾏規則改正)。

「年次有給休暇管理簿」は労働者名簿または賃⾦台帳とあわせて調製することも可能で、必要なときにいつでも出⼒できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し⽀えありません。

●年次有給休暇のルール

①年次有給休暇を与えるタイミング

年次有給休暇は、原則として労働者が請求する時期に与えることとされています。※ただし、使⽤者は、事業の正常な運営を妨げる場合(例:同⼀期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し難い場合)には、他の時季に変更することができます。「時季変更権」

②年次有給休暇の繰り越し

年次有給休暇の時効は 2 年。

③不利益取扱の禁止

使⽤者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃⾦の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。

●罰則

・年 5 ⽇の年次有給休暇を取得させなかった場合 → 30 万円以下の罰⾦(労基法第 120 条)

・使⽤者による時期指定を⾏う場合において、就業規則に記載していない場合 → 30 万円以下の罰⾦(労基法 120 条)

・労働者の請求する時期に所定の年次有給休暇を与えなかった場合 → 6 ヶ⽉以下の懲役⼜は 30 万円以下の罰⾦(労基法 119 条)

●休暇の取得をすすめるために

1.年次有給休暇の計画的付与制度

年次有給休暇の付与⽇数のうち5⽇を除いた残りの⽇数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得⽇を割り振ることができる制度です。労使共に予定が⽴てやすく計画的な事業運営に役⽴ちます。

例)年次有給休暇の付与日数が 20 日の労働

5日は労働者が自由に取得。15日を事業主が計画的に付与できる。

2.活用方法

企業や事業場の実態にあわせた付与の⽅法があります。

①⼀⻫付与⽅式…全労働者に対して同⼀の⽇に年次有給休暇を付与する⽅式

②交替性付与⽅式…班・グループ別に交替で年次有給休暇を付与する⽅式

③個⼈別付与⽅式…個⼈別に付与

3.導入に必要な手続き

計画的付与制度の導⼊には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。

●休暇取得に向けた環境づくりに取り組みましょう︕

年5⽇の年次有給休暇の取得はあくまで最低限の基準です。 5⽇にとどまることなく、労働者がより多くの年次有給休暇を取得できる環境づくりに努めましょう。経営者の主導のもと取得を呼びかけるなど、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりを進め、労使の年次有給休暇に対する意識改⾰を⾏うことが重要です。